介護食とは?種類・選び方・意識すべきポイントなどを詳しく解説

加齢により筋力の低下や歯が抜けると、かんだり飲み込んだりする力が落ちます。高齢者が普通の食事では食べづらいと訴えることが多くなってきたら、安全に食べられる介護食に切り替えを検討しましょう。 しかし一口に介護食といっても段階によって食事の形態が異なり、調理や提供の際に気を付けるべきポイントが複数存在します。 本記事では介護食の基礎知識として知っておきたい、介護食の種類や選び方、ポイントなどを詳しく紹介します。

- 介護食とは

- 介護食の種類・適した人

- 介護食の種類の選び方

- 介護食で意識したいポイント3つ

- 介護食を提供するうえで知っておきたいこと

- 介護食を用意する際は宅配サービスの利用もおすすめ

- 介護の食事について【まとめ】

■この記事でわかること

- ・介護食の種類や適した人

- ・介護食で意識したいポイント

- ・知っておくと役立つポイント

【介護食とは】

介護食とは、かむ力や飲み込む力が弱くなり、食べる機能の低下した人が、安全に食べられるように工夫した食事のことをいいます。かむ力や飲み込む力が弱くなると、食べにくさから食べる量が減ったり、栄養が偏ったりしてしまうことで、低栄養の状態になる恐れがあります。あるいは、飲み込む力が低下していると、食べ物が誤って気道に入ってしまう「誤嚥」を起こし、さらに肺で細菌が増えると、誤嚥性肺炎を発症するリスクもあるため、かむ力や飲み込む力に合わせた介護食を取ることが大切です。

通常食とは、健康な人向けの特別な制限のない食事のことをいいます。介護食は、かむ力や飲み込む力に合わせて、細かく刻む、軟らかく煮る、ミキサーにかける、とろみを付けるなどといった調理の工夫をされている点が、通常食との違いとなります。

介護食の種類・適した人

介護食は、一人ひとりのかむ力や飲み込む力に合ったものを用意する必要があるため、主に以下の5つに分類されます。

下表は、5種類の介護食の調理方法や、形状などの特徴、適した人などについてまとめたものです。

| 種類と特徴 | 適した人の一例 |

|---|---|

| ■ソフト食(やわらか食) 食材を煮込むなどして、歯茎や舌でつぶせる程度に軟らかくしたもの |

かむ力、飲み込む力、まとめる力が低下してきているが、まだ食事を楽しめる方 |

| ■きざみ食 軟らかく調理した食材をすりつぶし、とろみを付けて型で成型したもの |

飲み込む力には問題がないが、かむ力が低下している、または口が開きづらい方 |

| ■ムース食 通常食を細かく刻んだもの |

かむ力、飲み込む力、まとめる力が低下してきているが、流動食の段階ではない方 |

| ■ミキサー食 食材にだしなどの水分を加え、ミキサーでポタージュ状にしたもの |

かむこと、飲み込むことが難しい方 |

| ■ゼリー食 軟らかく調理した食材をペースト状にし、ゼラチンや寒天などで固めたもの |

かむ力、飲み込む力、まとめる力がかなり低下している方 |

それぞれの食形態について詳しく解説していきます。

ソフト食(やわらか食)

ソフト食(やわらか食)は、歯茎や舌でつぶせる固さに軟らかく調理したもので、「軟菜食」とも呼ばれています。ソフト食は、食材の形が残っているため、見た目や味は通常食に比較的近い感覚で食事を取ることができます。ただし、食材によっては、食感が失われたり、歯応えがなくなったりするのが気になることもあります。

ソフト食は、食材を煮込む時間や煮る時間を長く取ることで、軟らかく調理するのが基本です。繊維質を断つようにカットしておくなど、食材によって切り方の工夫が必要です。また、フードプロセッサー、マッシャー、すり鉢などを使ってつぶし、食べやすくすることもあります。

ソフト食は、かむ力も飲み込む力も弱い人に向いている介護食です。ソフト食なら、あまりかまなくても飲み込みやすく、誤嚥のリスクを軽減することができます。

▼ソフト食に関しては、以下の記事で詳しく紹介しています。

【介護食】ソフト食(やわらか食)とは|作り方やレシピと購入方法について解説!

きざみ食

きざみ食は、通常食を細かく刻んだ食事のことをいいます。きざみ食は、通常食に近い食事のため、「食欲が湧かない」といったことが起こりにくく、食材をかむことによる負担を軽減できます。

きざみ食で食材を刻む大きさは、「5mm~2cm程度」と幅があり、食べる人のかむ力に合わせます。ただし、食材によっては、細かく刻むと、口の中でまとまりにくくなり、うまく飲み込むことができず、むせや誤嚥などの原因となることがある点に注意が必要です。パサつきが気になる食材は、水分を加えてとろみを付けると、口の中でまとまりやすく、飲み込みやすくなります。

きざみ食は、飲み込む力に問題がないものの、かむ力が弱くなってきた人や、口の開きづらい人に向いている介護食です。飲み込む力が衰えている人は、誤嚥などのリスクがあるため、向いていません。

▼きざみ食に関しては、以下の記事で詳しく紹介しています。

実は危険な刻み食!刻み食の正しい食べ方を知りましょう。

ムース食

ムース食は、食材を軟らかく調理し、食材ごとにミキサーなどですりつぶした後、とろみを付けて型に入れ、再び元の料理に近い形に成型した介護食です。

ミキサー食は、「何を食べているのか分からない」といった状態になってしまいやすく、食欲が減退してしまうこともあります。そこで、ムース食は、元の食材に近い形に戻すことで、見た目、香り、味などを楽しみ、必要な栄養を取れるように配慮されています。

ムース食は、かむ力や飲み込む力が弱いものの、流動食という段階ではない人に向いています。ムース食は、舌でつぶせる硬さですが、スプーンでつぶして食べることもできます。

ミキサー食

ミキサー食は、軟らかく調理した食材に、だしなどの水分を加えてミキサーにかけ、ポタージュ状にしたものです。 ミキサー食は、水分の多い場合は誤嚥を起こしやすく、逆に粘度が高すぎると喉に張り付いてしまいやすいため、ポタージュ状を目安とし、食べる人に合わせてとろみを付けます。

ミキサー食は、水分で量が増えることから、必要な栄養素を摂取するためには食べる量を増やすことになります。そのため、お腹がいっぱいになってしまって、十分に栄養を確保できないといったケースが見られます。また、見た目から食欲が湧きにくいことも難点であり、盛り付けには工夫が必要です。

ミキサー食は、かむ力がほとんどなく、飲み込む力が弱い人に向いている介護食です。

▼ミキサー食に関しては、以下の記事で詳しく紹介しています。

【介護食】ミキサー食とは|作り方やレシピと購入方法について解説!

ゼリー食

ゼリー食は、軟らかく調理した食材をペースト状にし、ゼラチンや寒天などで軟らかく固めたものです。ゼリー食は、喉を通りやすく、口の中でつぶさなくても、安全に飲み込むことができます。

ゼリー食は、かむ力がほとんどなく、飲み込む力が著しく衰えた人に向いている介護食です。食べる人のかむ力や飲み込む力に合わせた硬さになるように、水分量を調整したり、舌触りが良くなるように配慮したりするのがポイントです。

介護食の種類の選び方

初めて介護食に携わる方は、どの食形態が適しているのか判断しづらいでしょう。

食べる方に適さない形態の食事を提供すると、健康や安全が保てません。例えば、飲み込めない形態の食事を摂った場合、誤嚥を引き起こす原因となります。

反対に、かんだり飲み込んだりする力があるのにペースト状の食事を提供すると、摂食嚥下能力が低下する原因となるでしょう。

適した食形態の判断に役立つのが、日本介護食品協議会が制定した「ユニバーサルデザインフード」です。

かむ力と飲み込み力にあわせて4つの区分がされており、市販の介護食を選ぶ際や調理をする際の目安となります。

【ユニバーサルデザインフードの区分表】

引用:ユニバーサルデザインフードとは|日本介護食品協議会について|日本介護食品協議会

例えば食べる方が「固い物や大きいものは食べづらい」「ものによっては飲み込みづらいことがある」といった場合はソフト(やわらか)食が適しています。

食材によっては小さめの一口大にカットするなど、調整をしましょう。

かむ力や飲み込む力に合ったものを選択することが必要です。判断が難しい場合は、医師に相談しましょう。

介護食で意識したいポイント3つ

介護食で大切なのは以下3つのポイントです。

- ・食べやすさ

- ・おいしさ

- ・栄養バランス

それぞれのポイントについて、詳しく見ていきましょう。

ポイント①食べやすさ

1つ目のポイントは「食べやすさ」です。味がおいしくても、形状や硬さによっては食べられなかったり、時には誤嚥の原因になったりします。

食べる方に合った食事形態を意識し、食器や食事介助の面にも気を配ることが必要です。

| 食べやすさに関連するポイント | 詳細 |

|---|---|

| ①調理の工夫 | 食べやすい形、やわらかさに調理をする |

| ②持ちやすく食べやすい食器 | 食事が苦に感じないように、食べられる喜びを助ける |

| ③食事介助 | 安全に食事をとってもらうための準備や姿勢など |

それぞれのポイントを詳しく見ていきましょう。

調理の工夫

人は「食べ物をかむ」「口の中で食材をまとめる」「飲み込む」の3ステップで食べ物を取り込みますが、高齢者はこれらの機能が低下している場合があります。

人によってどの機能がどの程度弱まっているかは異なるため、一人ひとりに合わせた調理方法を工夫しましょう。

以下は、食べやすくするための工夫の一例です。

- ・食材の繊維を断ち切るようにカットする

- ・食材の固さによってカットのサイズを変える

- ・提供する際に、料理をあらかじめ一口大にカットしておく

- ・まとまりにくい料理は片栗粉や市販のとろみ剤でとろみをつける

- ・パサつく食材は水分や油脂を追加する(例:じゃが芋の場合 シチューに入れる、マヨネーズと合わせる など)

持ちやすく食べやすい食器

自分で食べる力を長く保つためにも、食べやすい食器や食具を用意しましょう。自分で食べ物を食べられると個人の尊厳を保つことや、QOL(生活の質)を高めることにつながります。

普通の箸ではなかったとしても、補助箸やスプーンを使って自力で食べられることで、誰かと食事をする楽しさが味わえるはずです。

自助具といって、取っ手のあるお椀、補助箸、フチのある皿、にぎりやすいスプーン・フォークなどを用意するといいでしょう。

監修者コメント

自助具は介護グッズを取り扱う店だけでなく、ネット通販でも手に入れられます。

自助具は種類が豊富なので、どれが適しているかわからない場合は、ケアマネジャーや言語聴覚士に相談するとよいでしょう。

食事介助

麻痺や認知症の進行によって、食事介助が必要になる場面も出てくるでしょう。ここでは、食事介助のポイントを3点紹介します。

1.水分補給

まずは食事前に水分補給をします。のどを潤し、飲み込みやすくする効果があります。

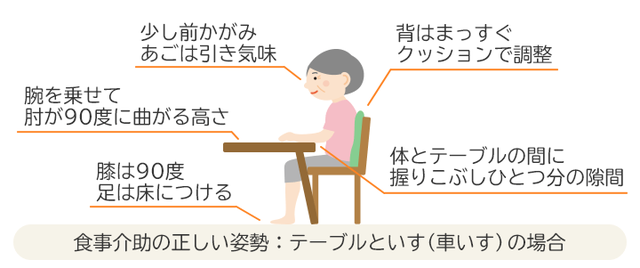

2.姿勢

正しい姿勢は誤嚥を防止します。正しい姿勢を保ちやすいのは、いすに座っての食事です。下記のポイントを押さえられているか、食事前にチェックしてみましょう。

3.食事介助

食事介助の際は同じ目線で行いましょう。

正しい姿勢で飲み込めるため、誤嚥防止につながります。また一口の適切な量はティースプーン1杯分です。

ポイント②おいしさ

2つ目のポイントは「おいしさ」です。高齢者に限らず、食事がおいしくないと食べたい気持ちがわかないでしょう。

なお、おいしさを左右するのは味付けだけではありません。

以下に挙げる3つのポイントを意識することで、おいしく食べてもらうことができるでしょう。

| おいしさに関連するポイント | 詳細 |

|---|---|

| ①見た目 | 「おいしそう」と思ってもらえる工夫が必要 |

| ②味付け | 高齢者は味覚が低下しやすく、薄味と感じやすい |

| ③環境 | 環境に変化をつけて食事の楽しさを感じてもらう |

それぞれの詳細を見ていきましょう。

見た目

これまで固形の食事を食べていた人が、きざみ食やペースト食など、形態が著しく変った料理を出されると、何の料理かわからず、食欲がわきにくい傾向にあります。

私たちも、何かわからないドロドロの料理を提供されると、いくら味はおいしくても抵抗感があるでしょう。

食べたいと思ってもらうためには以下のように、何の料理かをわかりやすくしたり、食欲をそそる見た目にしてみたりといった工夫が効果的です。

- ・紙に書いた献立表を見せてから食事を始める

- ・料理を一緒くたにしない(例:食材や料理ごとにきざむ、ミキサーにかける、別々に盛り付ける など)

- ・型抜きを使う(例:ゼリー食の場合は季節に合わせて桜や紅葉の型を使う など)

- ・全体の色合いを考える(焼き魚にオクラと人参を添える など)

- ・料理が引き立つ食器を使う

味付け

加齢により味蕾(味を感じる舌のセンサー)が衰えると、味、とくに塩味を感じにくくなります。

これまで通りの味付けをしていても味を感じにくくなるため、食欲低下や濃い味付けを好むようになります。

しかし塩分を増やすと、脳卒中や高血圧などの病気につながる可能性もあります。

以下のように、薄味でも味を感じやすくする工夫をすると良いでしょう。

ただし、薬味やスパイスなどについても、使いすぎには要注意です。

わさびや唐辛子など、辛みが強いものを多く使うとむせることもあります。

また馴染みのないスパイスやハーブをふんだんに使用しても、よくわからない味だと認識され箸が進まないかもしれません。

環境

食事の環境づくりも大切なポイントです。一人で黙々と食べるよりも、誰かと楽しく食べる方が、食欲もわきやすいものです。

最近食欲が落ちていると感じたら、まずは以下のような、食事を楽しめる環境づくりを始めてみてはいかがでしょうか。

ポイント③栄養バランス

3つ目のポイントは「栄養バランス」です。高齢者は体力と気力の低下から、食が細くなる傾向にあります。

そのままにしておくと低栄養になり、QOL(生活の質)の低下や、健康寿命を縮める原因となってしまいます。

栄養バランスを改善するためのポイントは以下の2つです。

| 栄養バランスに関連するポイント | 詳細 |

|---|---|

| ①栄養バランスの重要性 | 高齢者は低栄養になりやすく、低栄養はリスクが多い |

| ②高齢者に特に必要な栄養素 | 高齢者はたんぱく質とエネルギー量が不足しがち |

順番に見ていきましょう。

栄養バランスの重要性

加齢により筋肉が減ると、活動量が少なくなり、エネルギー消費量や代謝が低下します。

そういった状態を放置すると食事量が減り、必要な栄養素が十分に摂取できず、低栄養状態になるかもしれません。

低栄養状態になると免疫力が低下し、病気にかかりやすくなります。ケガも治りにくくなるため、床ずれの悪化にもつながるでしょう。

さらに低栄養状態になると筋力もどんどん低下し、動く気力もなくなったり、転倒したり、寝たきりになったりと、悪循環につながります。

そういった事態を避けるために、栄養バランスに配慮した介護食を用意し、低栄養を防ぐことはとても大切です。

高齢者にとくに必要な栄養素

介護食に積極的に取り入れたい栄養素がたんぱく質です。

たんぱく質は血や肉になる栄養素で、不足すると低栄養状態につながります。

そのため、たんぱく質を多く含む食材を毎食1つは取り入れましょう。

また、カルシウムも積極的に補給したい栄養素です。特に女性は骨粗鬆症のリスクが高く、骨を丈夫にするカルシウムは欠かせません。

たんぱく質とカルシウムを多く含む食品は、以下を参考にしてください。

| たんぱく質を多く含む食材の一例 |

|

| カルシウムを多く含む食材の一例 |

|

高齢者の食事で知っておきたい注意点や必要なエネルギー量、栄養素については以下の記事をご覧ください。

- ・薬味を入れる(大葉、ねぎ、しょうが、にんにく、柑橘類、わさび、からし など)

- ・出汁で旨味を引き立てる(カツオ、昆布、煮干し、椎茸、あご など)

- ・スパイスやハーブを使う(唐辛子、カレー粉、パセリ、バジル など)

- ・家族を集めて食事をする

- ・友人を呼んで食事会を開く

- ・地域の食事会に参加してもらう

- ・食事中の声かけを意識する

高齢者の食事で注意したい4つのこと|適切な食事内容や工夫を紹介

監修者コメント

介護食に切り替えても食事量が増えない場合は、無理に食べさせるのではなく、栄養補助食品も上手に活用しましょう。

少量でもしっかりとエネルギー量が確保できるものや、無理なくたんぱく質を確保できるものなど、さまざまな商品が販売されています。

かかりつけ医や管理栄養士にご相談ください。

介護食を提供するうえで知っておきたいこと

介護食に携わるうえで意識したいのは、食事の作り方だけではありません。

ここでは、作った食事を提供する際のポイントとして、以下4つの事柄を紹介します。

- ・食べてくれないことことは珍しくない

- ・あると便利な調理器具

- ・口腔ケアの重要性

- ・緊急時の対応方法

あらかじめ知っておくことで気持ちにゆとりが生まれ、介助者側の気持ちが少しだけ楽になるかもしれません。

食べてくれないことは珍しくない

普通食から介護食に切り替える場合、抵抗感から食べてくれないこともあります。また、精神的ストレスや生活習慣の乱れなど、さまざまな要因によって急に食べてくれなくなるケースもあるようです。

食べてくれないと焦るかもしれませんが、特別珍しいことではありません。よくあることだと思い、落ち着いて原因を探ってみましょう。

高齢者が食事を取らない理由や具体的な対策について知りたい方は、以下の記事で詳しくご紹介していますのでご覧ください。

高齢者が食事を食べない5つの原因と解決策を解説

あると便利な調理器具

介護食作りは、やわらかく調理する、刻む、ペースト状にするなど、通常の料理よりも手間がかかります。

食事の用意は毎日のことなので、準備する人の負担を軽減できるような調理器具を用意するとよいでしょう。

また安全な食事を準備するためにも、いくつか調理器具を用意するのがおすすめです。

ここでは、毎日の介護食作りに役立つ便利な調理器具をまとめました。

| あると便利な調理器具 | 便利ポイント・注意点/th> |

|---|---|

| フードプロセッサー | <便利ポイント> 簡単に食材を刻むことができる <注意点> 手で切ったほうが見た目が良いこともあるため、使い分ける |

| ハンドミキサー | <便利ポイント> 少量の食材をミキサーにかけたいときに便利 <注意点> 大量の食材をペースト状にするのには不向き、また粒が残る場合がある |

| ミキサー | <便利ポイント> 大量の食材をペースト状にしやすい <注意点> ある程度の水分と食材を入れないと回らない(種類による) |

| 圧縮鍋 | <便利ポイント> 固い食材も簡単にやわらかく調理でき、時短になる <注意点> 食材によってはやわらかくなりすぎてしまう |

| ゴムベラ | <便利ポイント> ミキサーの容器にへばりついた食材を落とせる(完全なペースト状にするのに役立つ)、無駄なく食材を使いきれる <注意点> ミキサーの歯で部品が切れてしまい、食材に混ざる恐れがある |

| こし器(ざる) | <便利ポイント> ミキサーで食材をなめらかにできないときに、余計な水分を追加せずになめらかにできる、固形物が残らず安全な食事を提供できる <注意点> こし器に食材が挟まりやすいため、キレイに洗って清潔に保つ |

口腔ケアの重要性

いつまでも口から食べ続けられるように、口腔ケアにも着目しましょう。

口腔ケアとは、歯磨きで口の中を清潔にするだけでなく、かんだり飲み込んだりする機能を向上させるための機能訓練も含みます。

口腔内の細菌や環境、嚥下機能は、健康を保つうえで重要です。口腔内が不衛生だと肺炎になりやすいだけでなく、認知症の悪化にも影響があるとされています。

口腔ケアは健康寿命の延伸につながるため、毎日口腔内を清潔に保ち、嚥下機能の向上を目指しましょう。

特に、介護食の中でもきざみ食は歯の間に挟まりやすいため、食後は念入りに口腔ケアを行ってください。

また、介護食のようなやわらかい食事を長期間続けると、口周りや喉の筋力が低下するため、機能訓練が欠かせません。

口腔ケアの重要性やポイントを詳しく紹介している厚生労働省のサイトも、ぜひご覧ください。

<要介護高齢者の口腔ケア | e-ヘルスネット|厚生労働省>

緊急時の対応方法

誤嚥が起きると、むせたり、咳が出たりする他、呼吸困難に陥ることもあります。

軽く咳込んでむせている場合は、前屈姿勢で座ってもらい、背中を下から上にさすって、咳を出しやすくします。それでも治まらない場合は、背中を軽くたたきます。

口の中の異物が見える場合は、入れ歯があれば外してから正面に立ち、指にガーゼなどを巻いてかき出します。異物が気道などに引っかかっている場合は、「背部叩打法」という方法があり、左右の肩甲骨の間を手の平の付け根の部分で強くたたきます。

【背部叩打法のやり方】

咳も声も出ない、手で首をかきむしる、顔や唇が紫色でチアノーゼが出る、意識がないといった場合は、すぐに救急車を呼ぶ必要があります。

緊急時の対応については、日本医師会のページにも目を通し、理解を深めておきましょう。

介護食を用意する際は宅配サービスの利用もおすすめ

介護食は主に手作りと、スーパーやドラッグストアなどで購入できるレトルト品があります。

手作りは人に合わせた味付けや嗜好に合ったメニューを提供できる一方、調理に手間がかかります。

レトルトは手軽に介護食を用意できますが、ラインナップに限りがあるため飽きてしまう点がデメリットです。

そこでおすすめしたいのが、介護食の宅配サービスです。

作りたての弁当を家まで届けてくれるだけでなく、冷蔵や冷凍タイプもあるため、食べる人の状況に応じて使い分けられます。

宅配サービスは数多く存在するため、どの業者を選ぶべきか迷うこともあるでしょう。まずは比較して決めたいと思う方は、シニアのあんしん相談室を利用してみてはいかがでしょうか。

試食が申し込めたり、まとめて資料が取り寄せられたりできる便利なサービスです。

介護の食事について【まとめ】

介護食には「ソフト(やわらか)食」「きざみ食」「ムース食」「ミキサー食」「ゼリー食」の5種類があり、提供する人のかむ力や飲み込む力に合わせて選ぶ必要があります。

ユニバーサルデザインフードを参考に選ぶのもおすすめです。食べやすさ、おいしさ、栄養バランスに気をつけ、自分で食べられる状態の維持をめざしましょう。

ただし、介護食は通常食よりも手がかかり、毎日自宅で準備するのが難しいケースもあります。

そうした場合には、ぜひ介護食の宅配サービスの利用もご検討ください。

監修者コメント

自助具は介護グッズを取り扱う店だけでなく、ネット通販でも手に入れられます。

自助具は種類が豊富なので、どれが適しているかわからない場合は、ケアマネジャーや言語聴覚士に相談するとよいでしょう。

監修

相田すみ子

寮生の栄養管理、老人保健施設、内科・整形外科などで経験を積んだ後、フリーの管理栄養士兼ライターとして活動。

今日より少し健康になれるレシピを開発したり、体と栄養の関係について多くの人に伝えたりするために、コラム執筆、本の執筆協力などを行っている。