常食とは?ほかの食事形態・制限なく食べるためのポイントも紹介

常食の定義は、食材や形態などに特別な制限がない一般的な食事のことです。 食事には、常食以外にも普通食や介護食などさまざまな食形態がありますが、違いや特徴がわからないという方もいるでしょう。 この記事では、常食とはどんなものかを解説したうえで、ほかの食形態との違いや、常食を美味しく食べ続けるポイントなどを紹介します。高齢者が健康的な食生活を維持できるようサポートしましょう。

■この記事でわかること

- ・常食とは何か

- ・常食以外の食事

- ・常食を食べ続けるためのポイント

常食とは

常食とは、かむ力や飲み込む力に問題がなく、箸を使って自分で食事ができる人向けの食事のことです。健康な方が普段食べている食事のことで、医師から食材や栄養素を制限する指示がない一般的な食事を意味し、「普通食」や「通常食」と呼ばれることもあります。

主食(炭水化物)、主菜(肉、魚、卵などのタンパク質)、副菜(野菜)、汁などで構成するのが基本です。調理された形状のまま提供されることが多く、主食はごはんだけでなく、うどんなどの麺類やパンも食べられます。揚げ物をはじめ、繊維質のある食材も使用可能です。

監修者コメント

機能低下などにより、常食から介護食へ移行する場合もあります。しかし、栄養面や美味しく味わう観点からみても、常食を維持できるのが理想です。

常食以外の食事

高齢による嚥下機能の低下や、病気の進行を遅らせる目的で取り入れる、常食以外の食事もあります。誤嚥しやすい方や、固いものが噛めない方などが食べやすいように工夫された食事で、形態を変えて食べやすくする介護食、医師の指示に基づく制限食などが該当します。

介護食

介護食とは、かむ力や飲み込む力に応じて、刻んだりミキサーでつぶしたりして食べ物の形態を変えた食事のことです。一人ひとりの状態に合わせて調整し、安全かつ食べやすい形態を選べます。

飲食による誤嚥性肺炎を引き起こすリスクを防ぐために、ゼリー状のとろみを加えることもあります。食形態によっては、食欲が湧きにくい場合もあるため、彩りよく盛り付けたり、味にメリハリをつけたりして食べやすくする工夫が必要です。

病気などによる制限の有無にかかわらず、食べやすくするのが目的です。消化吸収しやすく、機能低下による食事のしにくさを助けます。介護食には、主に以下の5食を同時に行うこともあります。種類があります。

【介護食の種類】

| 種類 | 特徴 |

|---|---|

| ソフト食(やわらか食) | 食材を煮込むなどして、歯茎や舌でつぶせる程度に軟らかくしたもの |

| ムース食 | 軟らかく調理した食材をすりつぶし、とろみを付けて型で成型したもの |

| ミキサー食 | 食材にだしなどの水分を加え、ミキサーでポタージュ状にしたもの |

| ゼリー食 | 軟らかく調理した食材をペースト状にし、ゼラチンや寒天などで固めたもの |

制限食

制限食とは、その人の病気や体調に応じて、医師の指示によりカロリーや塩分、糖質や脂質、たんぱく質、カリウムなどを制限する食事のことです。病気の進行を遅らせる疾病コントロールが目的で、「特別食」や「療養食」とも呼ばれます。

制限食には、カロリー制限食、塩分制限食、糖質制限食、脂質制限食、たんぱく質制限食、カリウム制限食などがあります。使用する食材や味付けを工夫し、必要なエネルギーや栄養素の不足がないようなメニュー構成や内容にすることが大切です。

かむ力や飲み込む力に応じた食形態と併用するほか、病気の症状によっては複数種類の制限があります。

【制限食の種類】

| 種類 | 制限食が用いられる主な病名 |

|---|---|

| カロリー制限食 | 糖尿病/肥満症/脂質異常症 |

| 塩分制限食 | 高血圧/腎臓病/糖尿病/肥満症/脂質異常症 |

| 糖質制限食 | 糖尿病/肥満症 |

| 脂質制限食 | 脂質異常症/急性・慢性膵炎/急性肝炎/胆石症/高LDL血症 |

| たんぱく質制限食 | 腎臓病 |

| カリウム制限食 | 腎臓病 |

監修者コメント

介護食の種類や特徴、必要性などについて知っておくことで、安全面に配慮しながら、スムーズに食形態を移行できます。できる限り形ある食事を摂ることが食への意欲を保つポイントです。

常食を食べ続けるためのポイント

介護食や制限食は、食べる力の機能低下のサポートや病気をコントロールする効果はあるものの、常食と比べると食べる楽しみが少なくなります。そこで、できるだけ健康を維持して、常食を長く食べ続けるためのポイントを紹介します。

栄養バランスの整った食事を摂る

高齢の一人暮らしは手軽な食事や固定メニューになる傾向にあり、栄養バランスが乱れがちです。栄養バランスの乱れは低栄養状態を招く恐れがあります。低栄養状態になれば、体力や筋力の衰えによる骨折や運動機能の低下、病気の併発による寝たきりのリスクが高まるため、注意が必要です。

反対に、栄養素やエネルギーの過剰摂取も肥満や糖尿病、高血圧などの病気につながります。寝たきりや病気になってしまえば介護食や制限食が必要になるでしょう。

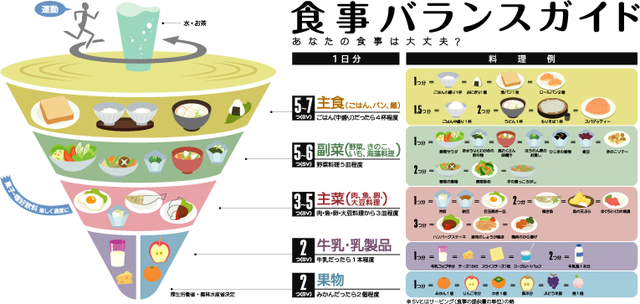

このように、栄養が足りなくても過剰になっても身体に影響を及ぼします。健康に常食を食べ続けるためには栄養バランスの良い食事を摂ることが重要です。

【栄養バランスの整った食事を摂る方法】

- ・厚生労働省の「食事バランスガイド」を活用する

- ・食事で補えない場合は間食で補う(ヨーグルト、プロテインバーなど)

- ・宅配弁当や食事サービスを利用する

食事の準備や調理に負担を感じる場合は、宅配弁当や食事サービスを利用するのがおすすめです。宅配弁当は、基本的に管理栄養士が監修しており、手軽に栄養バランスの整った食事を用意できます。

どのサービスを選んだら良いのかわからない方は、「シニアのあんしん相談室」を利用しましょう。「シニアのあんしん相談室」では、全国の宅配弁当・食事サービスのなかから、お住まいの地域に対応しているサービスを簡単に探すことができます。それぞれのサービスの特徴や価格を比較検討できるので、適したサービスが見つかりやすいです。

適度に運動する

食事と合わせて、適度な運動も行いましょう。運動によって筋力や免疫力を高めると、以下のような症状の予防に繋がるため、介護食や制限食が必要になる可能性を減らせます。

- ・転倒

- ・寝たきり

- ・サルコペニア

- ・フレイル

- ・骨粗鬆症

- ・肥満症

- ・精神疾患

- ・認知症

運動に慣れていない方は、短時間のウォーキングなど無理のない運動から始めましょう。全身運動であるラジオ体操もおすすめです。

<サルコペニアとは>

サルコペニアとは、筋肉量の減少が、筋力や身体能力の低下を引き起こしている状態のことです。サルコペニアの要因は加齢ですが、活動不足や疾患、栄養不良が危険因子です。

<フレイルとは>

フレイルとは、心身が老い衰えた状態です。生活の質を落とすだけでなく、さまざまな合併症も引き起こす危険があります。

口腔ケアを行う

口腔ケアとは、歯磨きなどで口腔内を清潔に保つことだけでなく、リハビリなどで口腔内の機能を維持・向上させる訓練も含みます。

歯触りや歯ごたえは、食べ物の美味しさを感じる感覚のひとつです。食べ物を美味しく味わうためには、噛んですり潰すための歯が健康でなければなりません。

また、噛むことで唾液が出て、食材の美味しさや香りを感じられます。唾液が出にくくなると、味を感じにくくなり、食事が味気ないものに感じるものです。適切なケアにより口腔内を清潔に保つことで、機能を維持して常食を美味しく食べ続けられることを目指しましょう。

【口腔ケアと常食を食べ続けることとの関係】

| 口腔ケア | ケアによるメリット | 常食を食べ続けることとの関係 |

|---|---|---|

| 口腔内を清潔に保つ | 虫歯や歯周病の予防 | 自分の歯を失わず、美味しく食べ続けられる |

| 食中毒や感染症の予防 | 健康を維持し、介護食や制限食になるリスクを低減 | |

| 嚥下機能の保持・改善 | 誤嚥性肺炎の予防 | |

| 口腔内を清潔に保つ+口と舌の機能訓練 | 唾液の分泌を促す | 味覚障害の改善による食欲増進 |

| 口と舌の機能訓練 | 会話が増え、表情が豊かになる | かむ力の低下を防ぐ |

| 脳に刺激を与え、酸素を供給する | 認知症を予防する |

常食とは【まとめ】

常食は、使用する食材や特別な制限のない一般的な食事のことで、主食や主菜、副菜などバランスの良い食事が取れるのがメリットです。

常食以外の食形態としては、介護職や制限食があります。個々の状態や機能に変化があれば、それに応じて食形態も変えていく必要があるでしょう。

とくに高齢者は食事量が減少しやすく、栄養バランスの偏りに注意しなければなりません。食事量に配慮しながら、一般食である常食を食べることが望ましいです。日々の生活習慣や運動、口腔ケアなどにより、生活の質や機能低下を防ぎましょう。

監修者コメント

介護食の種類や特徴、必要性などについて知っておくことで、安全面に配慮しながら、スムーズに食形態を移行できます。できる限り形ある食事を摂ることが食への意欲を保つポイントです。

監修

中山友子

食品工場の品質管理にて、食品検査や分析業務を4年半担当しておりました。その後、病院や高齢者施設の厨房業務に2年半従事し、現在は食や健康のジャンルの記事を執筆する栄養士ライターとして活動しております。

その後、病院や高齢者施設の厨房業務に2年半従事し、現在は食や健康のジャンルの記事を執筆する栄養士ライターとして活動しております。

食の専門家として、食に関する知識や役立つ情報をお届けいたします。